| 概要 |

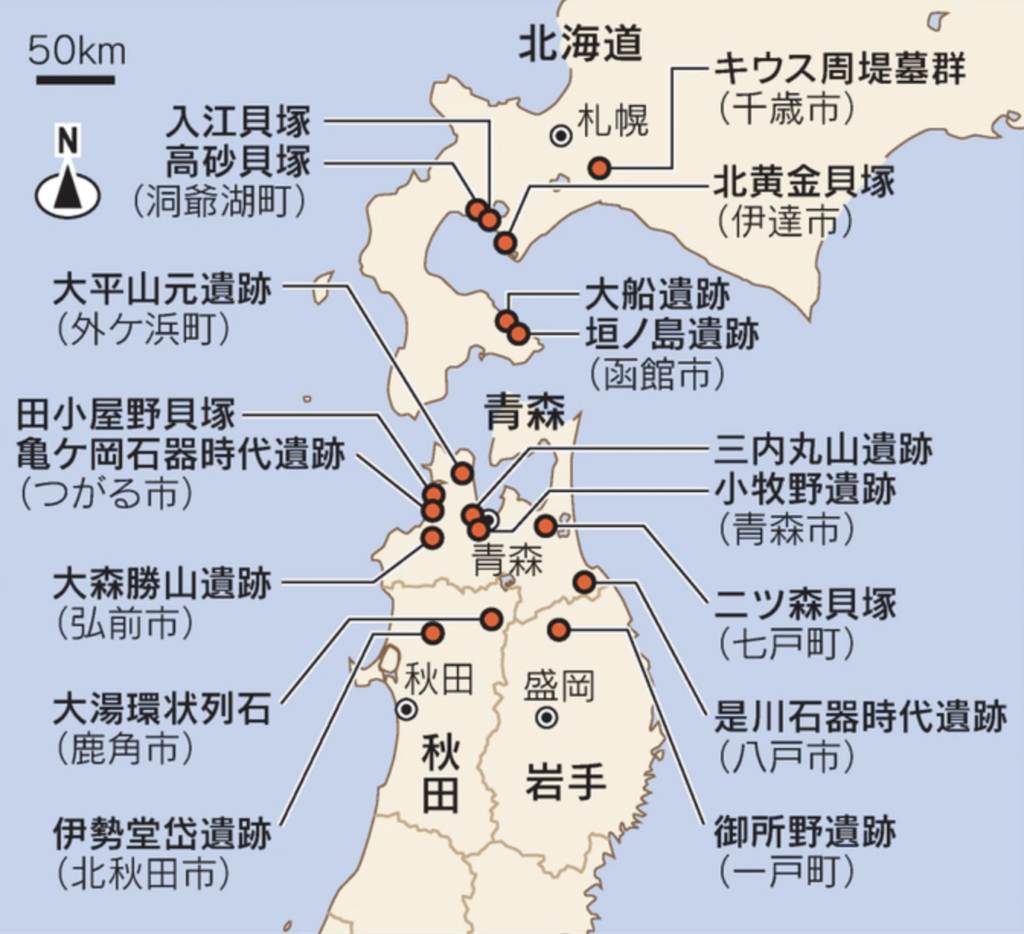

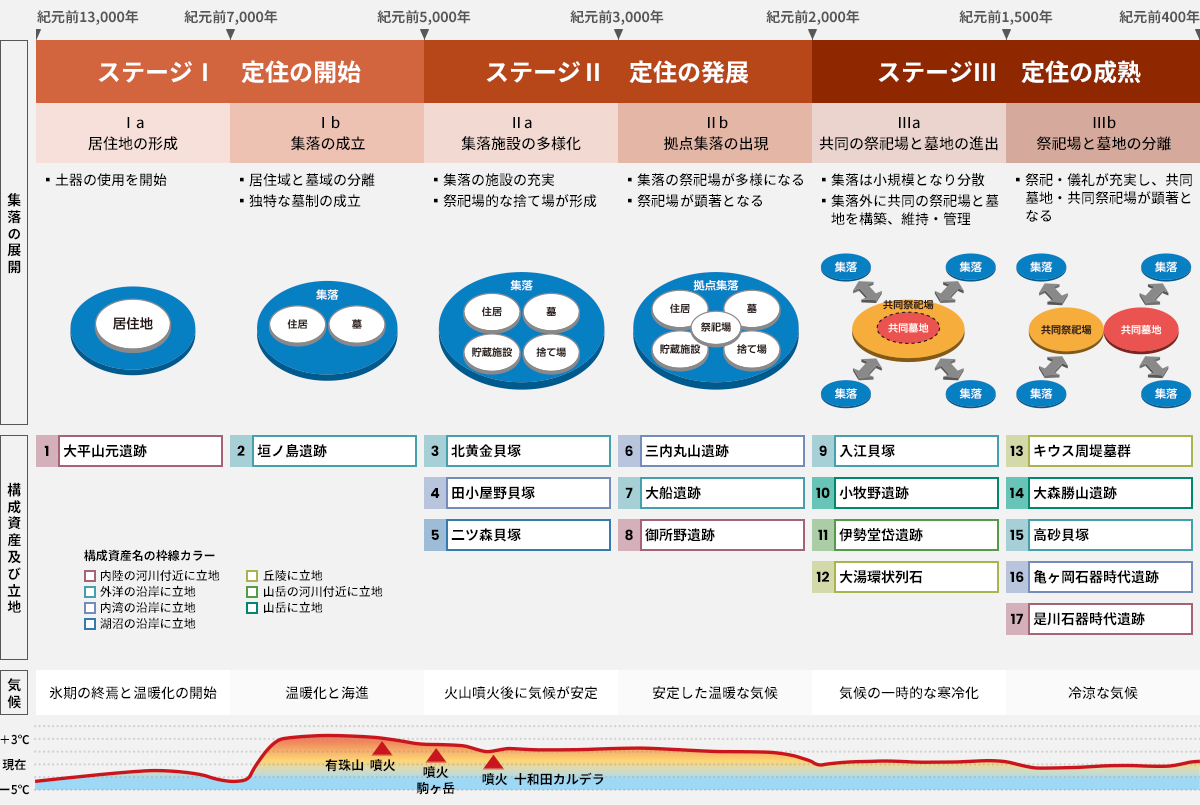

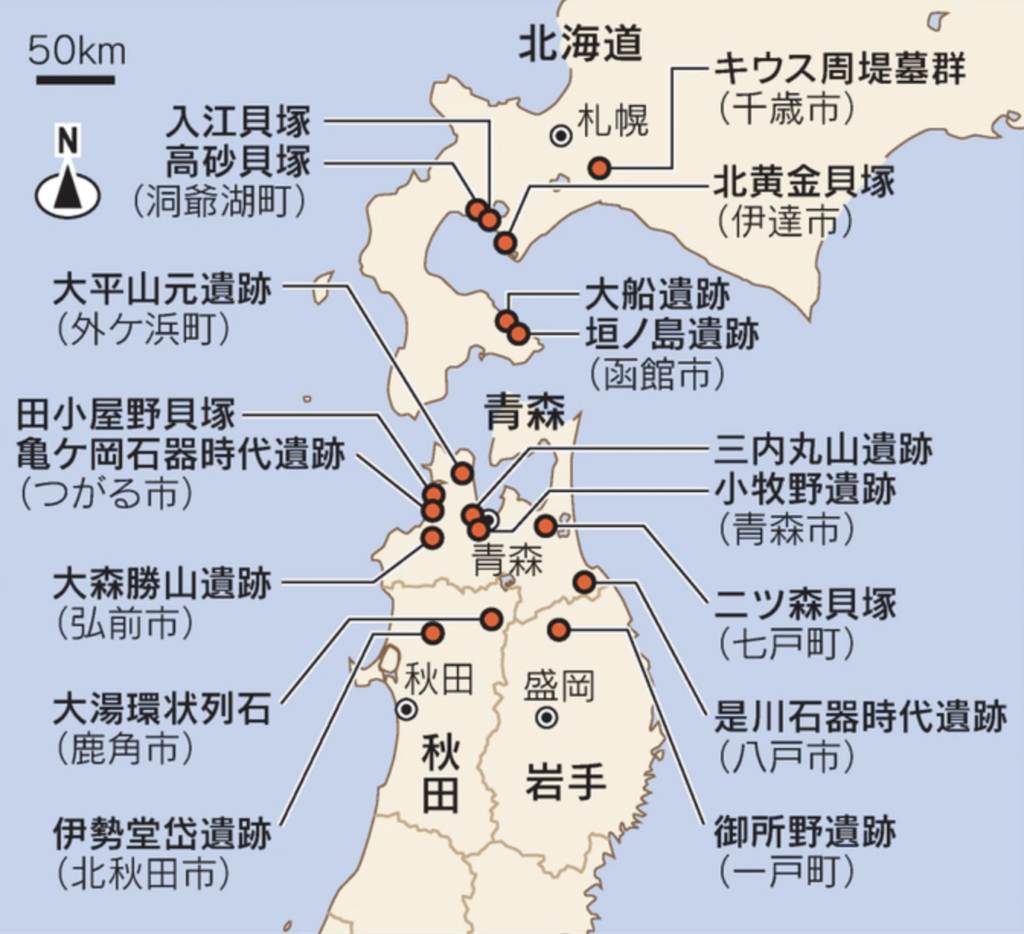

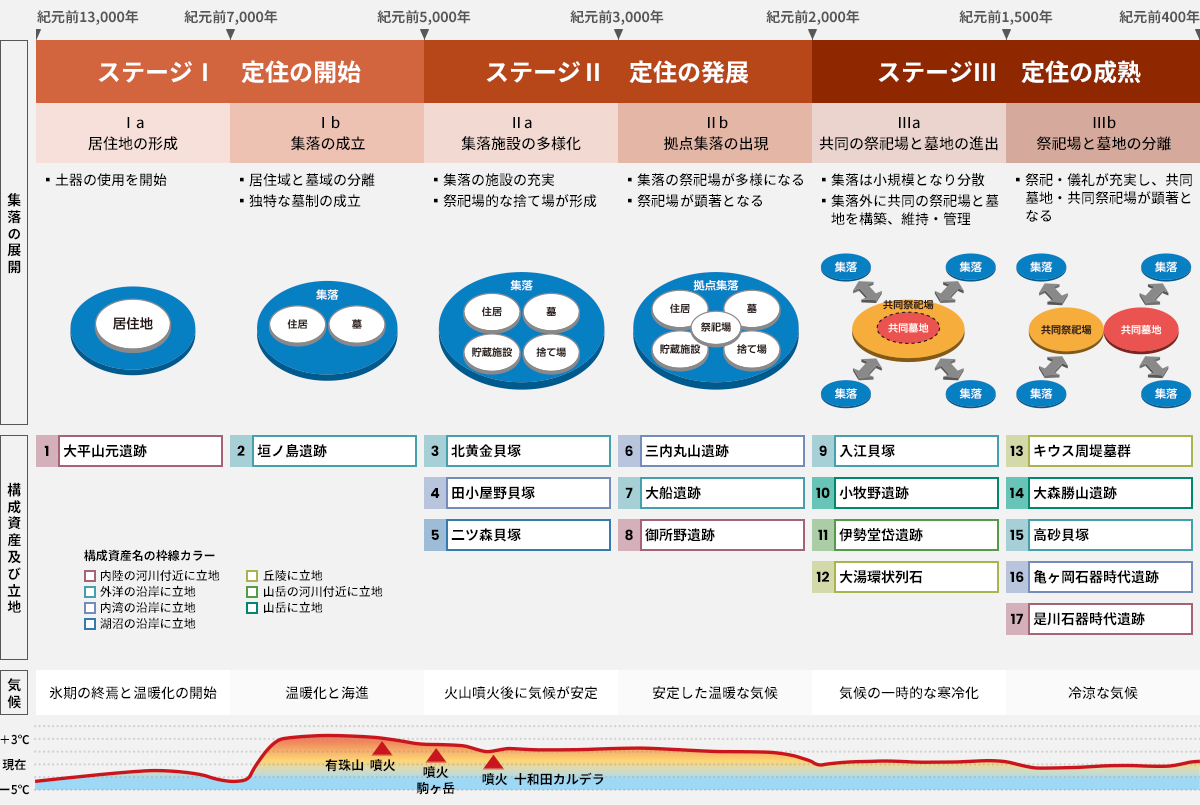

「北海道・北東北の縄文遺跡群」は、1万年以上にわたり採集・漁労・狩猟により定住した人々の生活と精神文化を伝える文化遺産です。日本最大級の縄文集落跡・三内丸山遺跡(青森市)、「秋田のストーンサークル」と呼ばれる大湯環状列石(秋田県鹿角市)など、北海道・青森県・岩手県・秋田県に所在する17の遺跡で構成されています。 本資産が位置する北海道・北東北は、山地、丘陵、平地、低地など、変化に富んだ地形であり、内湾や湖沼及び水量豊富な河川も形成されています。ブナやミズナラ、クリ、クルミなどで構成される冷温帯落葉広葉樹(北方ブナ帯)の森林が広がり、海洋では暖流と寒流とが交差することによって豊かな漁場が生まれ、サケやマスなどの回遊魚が遡上するなど、北東アジアの中でも恵まれた環境にありました。 人々は、この環境の下で育まれた森林資源を管理しながら利用し、食料を安定して確保するとともに、採集・漁労・狩猟を基盤として約15,000前から土器を使用して、定住を開始しました。その後、気候変動及びそれによる海水面の上昇・下降、火山噴火などの環境の変化に巧みに対応しつつ、集落を形成し、発展させ、成熟させました。さらに、墓地、環状列石、貝塚、盛土遺構等の祭祀的な空間や構造物を構築・発展させ、母性を表現したとされる土偶に見られるような独特の精神文化を育み、成熟した定住を営みました。 紀元前1万3000年から、稲作が広まった弥生時代(前3世紀-後3世紀)までの1万年以上にわたった縄文時代。同時期の日本以外の地域では、農耕や牧畜を基盤に定住したのに対し、縄文人は狩猟や採集、漁をしながら、竪穴住居の集落や共同墓地、祭祀場を築いていました。環状列石など同一の文化が津軽海峡を挟んで点在するため、交易もしていたと推測されています。 このように本資産は北東アジアにおける農耕以前の人類の生活と、精緻で複雑な精神文化を示す物証として顕著な普遍的価値を持っています。 |

|

| 登録基準 | (3)現存するか消滅しているかにかかわらず、ある文化的伝統又は文明の存在を伝承する物証として無二の存在(少なくとも希有な存在)である。 (5)ある一つの文化(または複数の文化)を特徴づけるような伝統的居住形態若しくは陸上・海上の土地利用形態を代表する顕著な見本、又は人類と環境のふれあいを代表する顕著な見本である(特に不可逆的な変化によりその存続が危ぶまれているもの)。 |

|

| 構成遺産 | 北海道 | 垣の島遺跡 北黄金貝塚 大船遺跡 入江・高砂貝塚 キウス周堤墓群 (鷲ノ木遺跡) |

| 青森県 | 大平山元遺跡 三内丸山遺跡 小牧野遺跡 大森勝山遺跡 是川石器時代遺跡 亀ヶ岡石器時代遺跡 田小屋原貝塚 二ツ森貝塚 (長七谷地貝塚) |

|

| 岩手県 | 御所野遺跡 | |

| 秋田県 | 伊勢堂岱遺跡 大湯環状列石 | |

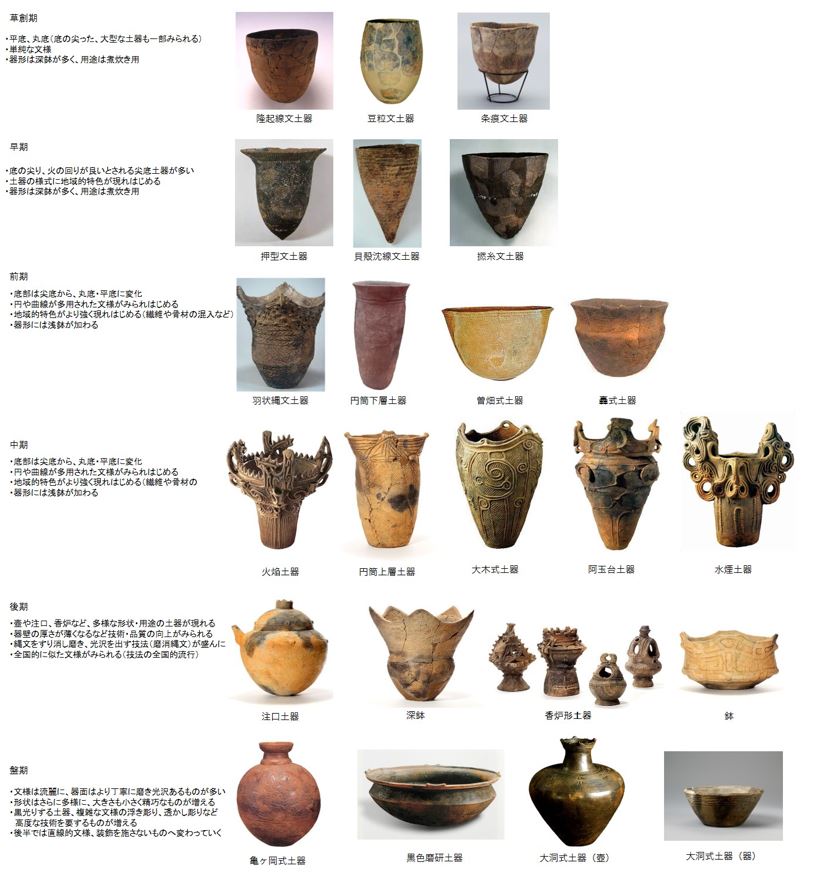

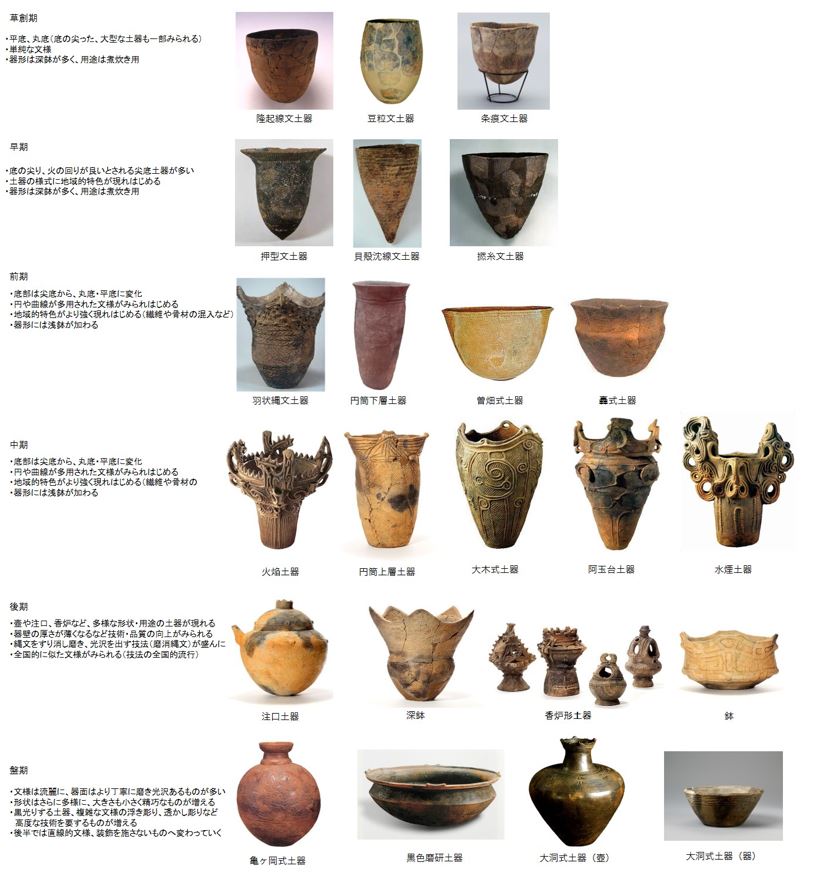

| 構成遺産「17遺跡」 | 縄文式土器の変遷 |

|

|

| 集落展開および精神文化に関する6つのステージ | |

|

|

| 大森勝山遺跡 (青森県弘前市) 時期 縄文時代晩期前半 (3000年前) 調査 昭和32年(1957)から始まった岩木山麓の総合開発に伴い弘前市教育委員会が翌年から調査を始め、2012年に国史跡に指定された。 開発を受けることなく現状を留める、数少ない晩期の環状列石である。遺跡の標高は140~146mと高く、岩木山を背にして津軽平野を眺望できる。環状列石は大森川や大石川で採れる輝石安山岩の川原石が1200個ばかり使われている。整地した台地上に低く円形の盛土を行い、その辺縁に77基の組石を楕円形に巡らせたもので、長径は48.5m、短径は39.1mの規模である。列石内に土抗墓はないが、周辺では石組みの屋外炉や埋設土器が検出されている。捨て場もあって、生活に伴う遺物が多数出土している。現在のところ竪穴住居が列石の100m上方に一棟見つかっており、直径13mの大型住居であり、4本の柱と石組みの炉を持つ。床面には安山岩を加工した円盤状石製品が6つ重ねて置かれていた。円盤状石製品は環状列石の私有片からも250点ばかり出土しており、列石で行われた祭祀に伴う遺物と考えられる。 |

|||

| 作られた1mほどの石組で、屋外炉と考えられています。環状列石の周りに三ヶ所作られています。 | |||

| 約1200個の石が使われ、77の石組で構成された、長径4805mの楕円形をしています。組石の下や中からは土抗墓など遺構は発掘されていません。岩木山を拝する位置に作られた環状列石で、冬至には岩木山の山頂に夕日が沈みます。ここは埋め戻した上に似たような配石を作ったもので模造品のような感じです。 | 列石の南西(上)約100mでは大型竪穴建物が見つかっています。4本の柱と中央に石組みの炉があります。 | ||

| 是川石器時代遺跡 (青森県八戸市) 時期 一王寺地区は前期から中期、堀田地区は中期末、中居地区は晩期の遺跡であり、全体の存続期間は、6000~2300年前。 調査 大正9年(1920)から地元の泉山岩次郎と義弟の斐次郎が発掘を開始。昭和32年(1957)に「是川石器時代遺跡」として国の史跡に指定された。 泉山兄弟によって収集された遺物は早くから注目され、小金沢良精・喜田貞吉・長谷部言土・山内清男などによって発掘され、亀ヶ岡遺跡と並び、東北の縄文研究を飛躍させた記念すべき遺跡である。一王寺遺跡を見晴らす高台に喜田貞吉の碑文を綴った是川遺跡碑が立つ。中居地区の捨て場では、泥炭層から木製の弓・太刀・二弦琴・櫛・腕輪・椀・鉢・高坏や樹皮で編んだ織物、黒色や赤色の漆を塗った土器や土製品など、多量の遺物が出土している。堀田地区では、弥生時代の遠賀川式土器も出土し、是川遺跡全体で縄文時代前期から弥生時代に至るすべての段階が網羅できる。是川縄文館には、中居地区の東方800mにある風張Ⅰ遺跡から出土した合掌土偶も展示されている。 |

||

| ここを代表する「中居遺跡」。真ん中は旧縄文館です。湿地の中の小高い部分が遺跡跡です。 | ||

| 現在整備中の中居遺跡は立入禁止です。 | 道路の左側が堀田遺跡、奥の道路の先が風張遺跡。 | 縄文館の裏に広がる一王寺遺跡。 |

| 中居遺跡の捨て場で泥炭層から様々なものが見つかりました。漆の塗られた「木胎漆器」もその一つです。 | 一部に漆が塗られた太刀も出土しています。他には櫛や弓、腕輪などが展示されています。 | |

| 土器は薄くて口が大きく広がった深鉢型土器や縁が波打った土器が目立ちます。壺型土器もあります。堀田遺跡からは、弥生時代開始期の目印の遠賀川式土器も見つかっています。 | 複雑な飾りの香炉形土器などの小型土器です。 | |

| ここにも土偶がたくさん展示されています。遮光器土偶もあったり様々な形があります。 | ちょっと気になった土偶です。おちょこを差し出して、「もういっぱい」って言っているような感じです。 | 風張遺跡から発掘された国宝の「合掌土偶」がここのメインです。いのるんのモデルにもなっています。 |