昔は厳しい弾圧などもあったので、今でもキリスト信者以外の家は一年中玄関に〆飾りをしています。キリスト教信者でも、地域の檀家・氏子が減るのを嫌って改宗していない人も多くいるそうです。

(世界遺産センター公表の登録基準からの引用)

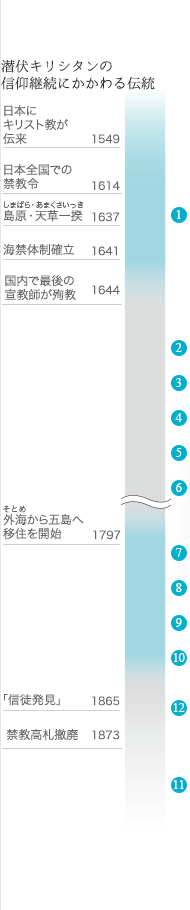

② 平戸の聖地と集落 (春日集落と安満岳)

③ 平戸の聖地と集落 (中江ノ島)

④ 天草の崎津集落

⑤ 外海の出津集落

⑥ 外海の大野集落

⑦ 黒島の集落

⑧ 野崎島の集落跡

⑨ 頭ヶ島の集落

⑩ 久賀島の集落

⑪ 奈留島の江上集落(江上天主堂とその周辺)

⑫ 大浦天主堂

(参考資料より)

(参考資料より)