| 二日目は、青森県内を青森市から弘前市に移動しながら、北部の遺跡を見学します。 |

三内丸山遺跡 (青森県青森市)

時期 縄文時代の前期中頃から中期末 (約5500~4000年前)

調査 青森県営野球場の建設に伴い、平成4年(1992)から調査開始。

最盛期には同時に数百人が暮らす巨大集落となり、検出された建物跡は800基近くにのぼる。陸奥湾沿岸地域における拠点集落であることは間違いない。ロングハウスと呼ばれる長さ32mの長楕円型大型建物は集団生活を思わせ、六本柱の掘立柱建物から1尺35mの単位(縄文尺)が求められる。弥生時代の特徴とされる高床式倉庫も確認され、北側の谷に捨てられたゴミの分析から、エゴマ・ヒョウタン・ゴボウ・マメなどを栽培していたことも分かった。北東へ向けて道路が敷設され、それに沿って成人の土抗墓を並べ、小児は別の場所で埋設土器に葬っていた。炉の灰や焼け土・壊れた土器などの生活廃棄物は三ヶ所に捨てられ、盛土となっている。多重に重なった地層は土器編年に役立つ。 |

|

|

|

| まずは今回のメインでもある一番有名な三内丸山遺跡です。入口は遺跡センターを中心とした縄文時遊館です。外壁は地層になっています。ここはたくさん観光客が来るので広い駐車場が完備されています。 |

陸奥湾を見渡せる比高差12mの丘の上にあり、北側を沖館川が流れ、当時は2kmほどのところに海があったとされています。縄文時代の前期中頃から中期末にかけて、最盛期には数百人が暮らす大集落でした。 |

縄文時遊館の縄文シアターで三内丸山遺跡の紹介ビデオを見て、このトンネルを抜けると縄文時代の遺跡です。左に進むと縄文むらが復元されています。右にはピクニック広場があり、巨大な集落跡全体を保存してあります。 |

|

|

|

| 縄文村の中にはいくつもの住居跡も復元されています。3タイプありますが、現在は土をかぶせた中央のタイプであったと考えられています。三内丸山では建物跡が800基近く発掘されています。 |

手前が大型竪穴建物跡です。草が生えないよう特殊な樹脂?で覆っているようでした。左後ろにはその復元された大型竪穴建物があります。右後ろには掘立柱建物はがあり、高床倉庫になっています。 |

三内丸山と言えば、この六本柱建物とロングハウス(大型竪穴建物)です。後ろには岩木山が見えています。 三内丸山と言えば、この六本柱建物とロングハウス(大型竪穴建物)です。後ろには岩木山が見えています。

六本柱は、大型掘立柱建物と呼ばれています。発掘された柱はクリの木で直径1mもあり、発掘現場の土圧などの測定を元に全体を推定して作られたものです。柱間と同じ4.2m間隔で床を作ってあり、屋根については様々な説があり復元していないそうです。柱の保護の為に塗られた防腐剤が・・・とか、色々解説では裏話も聞くことが出来ました。

大型竪穴建物は32mあり日本最大で、集会や共同作業場として使われていたようです。 |

|

| 当時のゴミ捨て場か数カ所あり、その一つが南盛土です。土偶や土器など様々なものが発掘されたようですが、その様子をそのまま保存してあります。 |

|

| 大型掘立柱建物跡も見学できるようになっています。 |

|

|

|

| さんまるミュージアムに入ると、まず大型掘立建物の柱の状態の良いものが展示されています。 |

三内丸山遺跡でもたくさん土偶が発掘されたらしいですが、版十土偶が主流だったようです。ここを代表する土偶がこれで、さんまるくんのモデルです。 |

ここで発掘された縄文土器です。下の古いものが円筒下層式土器でシンプルなバケツ状です。上の方が新しい形の円筒上層式土器で口縁が広くなり波打ちます。 |

|

|

|

| 地下の収蔵室には、柱材とその奥にたくさんの発掘されたものが保存されていました。 |

地下の見所は縄文ビックウォールです。土器のかけら等を壁面に埋め込んで大きな壁が作ってあります。 |

昼食は時遊館内の食堂で頂きます。少しだけ地元食を意識しているようです。 |

田小屋野貝塚 (青森県つがる市)

時期 縄文時代前期中葉 (6000年前)

調査 昭和3年(1928)に調査が始まり、昭和19年(1944)に国の史跡に指定された。

日本海側で発見された数少ない貝塚の一つ。時期は縄文海進のピークにあたり、北方にある十三湖が津軽平野全域に広がる内湾となっていた。遺跡はその西岸に位置していて、当時の湾岸を見下ろす丘の東端に住居域があり、その一角に墓域がある。墓域からは遺骨が残存した土抗墓が発見され、出土地点には実物大の写真パネルが設置されている。骨の鑑定から、妊娠・出産経験のある成人女性と推定されている。東北地方における縄文人骨の出土は数少なく、貴重な一例である。捨て場には十三湖の名産であるヤマトシジミをはじめ、大量の貝類が堆積し、魚類や禽獣の骨が保存されていた。骨角器には、クジラやイルカの骨で制作したものがある。ベンケイガイ(大型二枚貝)で制作する貝殻の未製品が出土し、当地が腕輪の供給地であったことが分かる。貝輪が北海道でよく出土し、田小屋野貝塚で北海道産の黒曜石が出土することから、頻繁な交易が想像できる。 |

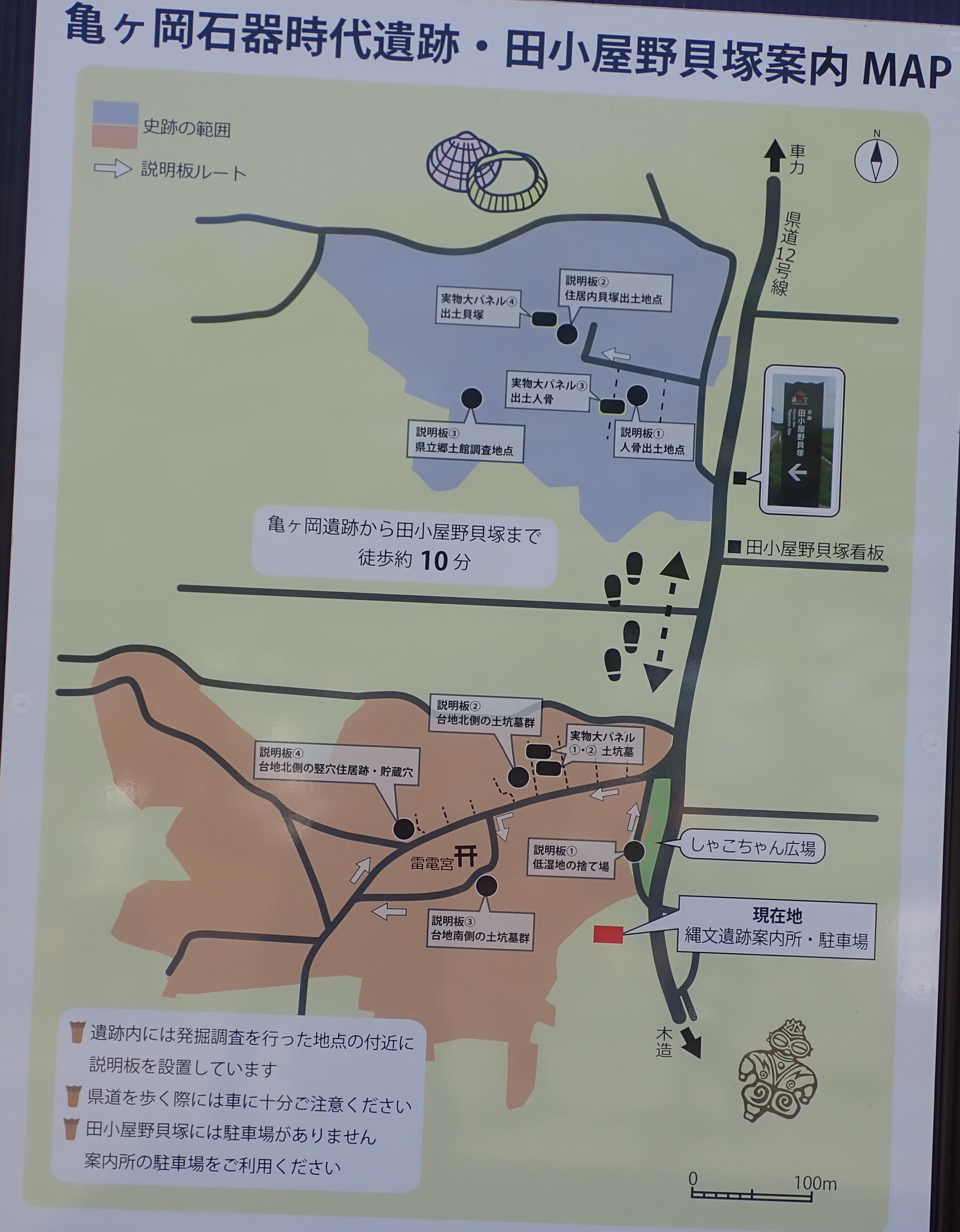

午後は田小屋野貝塚と亀ヶ岡遺跡です。この二ヶ所は津軽半島の七里長浜を西縁とする屏風山砂丘の東縁にあり、ほぼ隣同士で徒歩で移動できる範囲です。田小屋野貝塚は縄文時代前期中頃、亀ヶ岡遺跡は縄文時代晩期と時代は違います。

ただ、どちらも埋め戻されていて、発掘跡に看板が設置してあるだけです。世界遺産に指定されたので公園整備が始まったばかりのようです。

途中で見た岩木山。

|

|

|

|

|

| 古い案内板です。津軽平野からは10mほど高台になったところに貝塚があります。 |

田小屋野貝塚は、砂丘の丘部分に作られています。世界遺産の看板はありますが、あとは空き地です。 |

公園整備の為に住居や畑はなくなり、発掘現場には写真パネルが設置されています。 |

|

|

|

| ここは捨て場だったので、発掘当時の貝塚の様子がパネル展示されていてます。 |

もう一ヶ所は墓域だったので、発掘された人骨の写真パネルが展示されていました。 |

|

亀ヶ岡遺跡 (青森県つがる市)

時期 縄文時代前晩期 (3000~2300年前)の約700年

調査 江戸時代前期の元和8年(1622)に津軽藩の築城工事によって土偶や土器が出土。「亀ヶ岡」は「甕の丘」に由来するともいう。学術的な調査は明治22年(1889)に開始され、昭和19年(1944)に「亀ヶ岡石器時代遺跡」として国の史跡に指定された。昭和55年(1980)に有名な遮光器土偶が出土した。

是川遺跡とともに縄文晩期の亀ヶ岡文化を代表する遺跡である。津軽平野に向かって傾斜する比高差2~8mの平坦な台地上で縄文時代中期と晩期の竪穴住居や土抗墓が検出されているが、重要文化財に指定され「しゃこちゃん」の愛情で親しまれる遮光器土偶は、沢根地区と呼ばれる谷地で発見された。丘の斜面から低湿地にいたる場所であるので、捨て場であろう。雷電宮の鎮座する舌状の丘から北へ傾斜する場所は近江野沢地区と呼ばれ、そこからも同様の遮光器土偶が出土している。 |

|

|

|

| 亀ヶ岡遺跡は遮光器土偶が発掘されたところです。後ろの湿地が砂丘の窪地でこの辺りで発掘されました。場所が正確に特定できないので国宝には指定されないとか。 |

砂丘には低いところと高いところが交互に出来、高いところに遺跡があります。低いところは猟場であったり、捨て場になっていたりしたようです。 |

ここも住居が撤去され、遺跡発掘場所にパネルが設置されています。かすかに残る区画は以前の敷地の痕跡です。 ↓ |

|

|

|

| ここもパネルが二ヶ所展示されています。こっちは土抗墓群が発掘されたようです。 → |

パネルにある土抗墓跡の様子です。 |

竪穴住居跡と土抗墓跡がここでは発掘されたようです。 |

つがる市縄文住居展示資料館(カルコ)に、田小屋野貝塚や亀ヶ岡遺跡等の出土品はまとめて展示されています。

|

|

|

|

亀ヶ岡遺跡で発掘され、国立東京博物館所蔵の遮光器土偶のレプリカ。片足が折れているのは、多産や豊穣を祈願するための儀式において、土偶の一部を切断したのではないかと考えられています。 |

|

|

|

| 田小屋貝塚で発掘された出土品。加工された痕のある貝殻や狩猟に使われた道具などが出土しているようです。 |

田小屋貝塚で発掘された土器は、シンプルなバケツ型をした円筒下層式土器です。 |

亀ヶ岡遺跡の出土品。様々な形の土器で高温で焼かれているようです。 |

|

しゃこちゃんこと重要文化財の遮光器土偶はこの地のシンボルです。木造駅は巨大な遮光器土偶になっていて、一定時間おきに目が赤や青などに光ります。ちょっと不気味とか話題にもなったものです。 しゃこちゃんこと重要文化財の遮光器土偶はこの地のシンボルです。木造駅は巨大な遮光器土偶になっていて、一定時間おきに目が赤や青などに光ります。ちょっと不気味とか話題にもなったものです。 |

| 赤色顔料を塗布した亀ヶ岡式土器と土抗墓の宝飾品。東北日本海側は亀ヶ岡文化圏と言われていたらしい。 |

|

| 雰囲気は良いけど寂しい木造駅周辺。 |

|

|

|

| 二日目は夕食付きです。菊富士という地元の料亭っぽいところで青森の郷土料理でした。 |

いがめんちが付いたほかは、あまり代わり映えがしません。お酒は地元のよく知らない純米酒を頼みました。 |

最後にけの汁が出ました。貝焼き味噌は朝食で食べました。 |

|

|

| 追手門(三の丸南門) |

|

| ライトアップされた、石垣工事のため本丸の真ん中に移動している弘前城。後ろには岩木山。 |

少し角度を変えて。 |