八幡古墳群は、5世紀後半から6世紀の終わりにかけて、平塚古墳→八幡山古墳→八幡二子塚古墳→観音塚古墳の順に築かれました。周辺地域からは小型前方後円墳や円墳が発見され、この地域を治めた有力者に従った人たちの墓所となっています。

【 形状 】 前方後円墳

【 時期 】 6世紀末半

【墳丘規模】 墳丘長105m(推定)

高さ15m

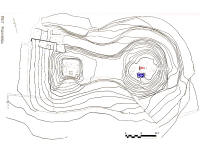

観音山古墳は、群馬県西部の山間部から平野に移行する地域に位置する前方後円墳です。群馬県域では、最後の前方後円墳と考えられています、墳丘は東西に主軸をとり西に前方部を向けています。墳丘には円筒埴輪が置かれていました。墳丘は前方部は四段、後円部は三段に築成されています。

戦時中に防空壕を掘った際に偶然石室が発見され、手つかずのおびただしい量の副葬品が見つかったということです。副葬品は430種300点以上にのぼり、大刀(4)・鉄鉾・鉄鏃などの武器・武具類、杏葉・鏡板などの馬具類、耳環などの装身具、銅鏡(4)、金環(14)、銅腕、須恵器など多種多様で、当時の記述や非意識が極めて高い水準に達していたことがうかがえます。ます。また、石室を構築する自然石は巨大で、最大重量は55トンにも達するそうです。

一段目の後円部に石室の入り口があります。入口は整備された石組みです。

ここで出土品や資料が公開されています。駐車場もあります。

【 形状 】 前方後円墳

【 時期 】 5世紀後半

【墳丘規模】 墳丘長105m (推定)

高さ9m

観音塚古墳・八幡二子塚古墳とと同様に、主軸を東西に取り、西に前方部を向けた造りで、同じ首長墓と考えられる。105mと大きな古墳であるが、ほかの二つと違い何の指定も受けていない。

後円部の墳頂からは凝灰岩製の二基の舟形石棺が発掘された。しかし、発掘時にはすでに荒らされていて副葬品はほとんど持ち去られていたため、わずかな出土品しかなかった。l

【 形状 】 前方後円墳

【 時期 】 6世紀前半

【墳丘規模】 墳丘長42m 墳丘高7m

墳丘は二段からなり、埋葬施設は不明ですが横穴式石室と推定されます。墳丘の周囲には内堀が巡り、墳丘には葺き石が施され埴輪が樹立されていました。出土した埴輪片には円筒埴輪のほか人物や馬などの形象埴輪も見られました。後円部北東の周堀外側からは大甕を中心とする須恵器が19個以上見つかりました。これらは古墳築造後の古墳祭祀に関わるものと考えられています。

【 形状 】 円墳

【 時期 】 7世紀前半

【墳丘規模】 墳丘長12m

本古墳は、八幡団地造成時に発掘された二三基の古墳の一つを博物館前に移設したものです。八幡二子塚古墳の近くに位置し、墳丘はすでに削られていましたが、発掘地ようさによって直径12mの円墳で、埋設施設は両袖型の横穴石室であることがわかりました。天井石は取り去られていましたが、側壁や奥壁の下部が残っていました。 墳丘の東側では周りを巡る堀の一部が見つかりましたが、埴輪は出土していません。

玄室からは、小刀、柄頭、鉄鏃、弓飾り金具、金銅製耳環、水晶製切子玉などが出土し、石室前からは、須恵器平瓶、堤瓶、壺などの破片が大量に見つかりました。

石室の横に後から付けられた石階段が付いていて、墳頂部に登ることが出来ます。以前は北側に学校があり、古墳がある学校として有名でした。そのためか桜や欅が植えられていて、北側はさらに登りやすく緩やかになっています。