朝倉・広瀬古墳群は、現在の群馬県前橋市内の南東に位置し、赤城南麓に広がる前橋台地に形成された八幡山古墳、前橋天神山古墳を中心とする古墳群です。この古墳群は、4世紀から6世紀にかけて造られました。もっともふるいはちまんやまこふんは4世紀後半に造られた前方後方墳で、全長130mもあり東日本最大の規模です。前橋天神山古墳も4世紀頃に造られた前方後円墳で、129mあります。5世紀代には全長82mの上領家二子山古墳、6世紀には全長104mの天川二子山古墳や長山古墳、大屋敷古墳が造られました。そのほかにも前方後円墳野猿分など推定200基がひしめくように造られ、群馬県最大の古墳群が形成されました。住宅地建設により多くの古墳が消滅し、現在は史跡になっている6基など10基ほどが残るのみです。

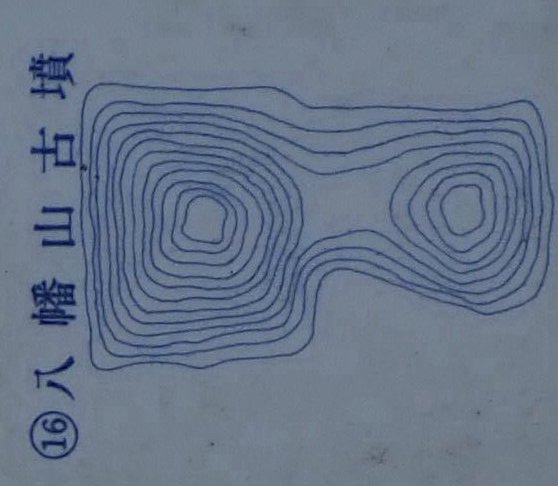

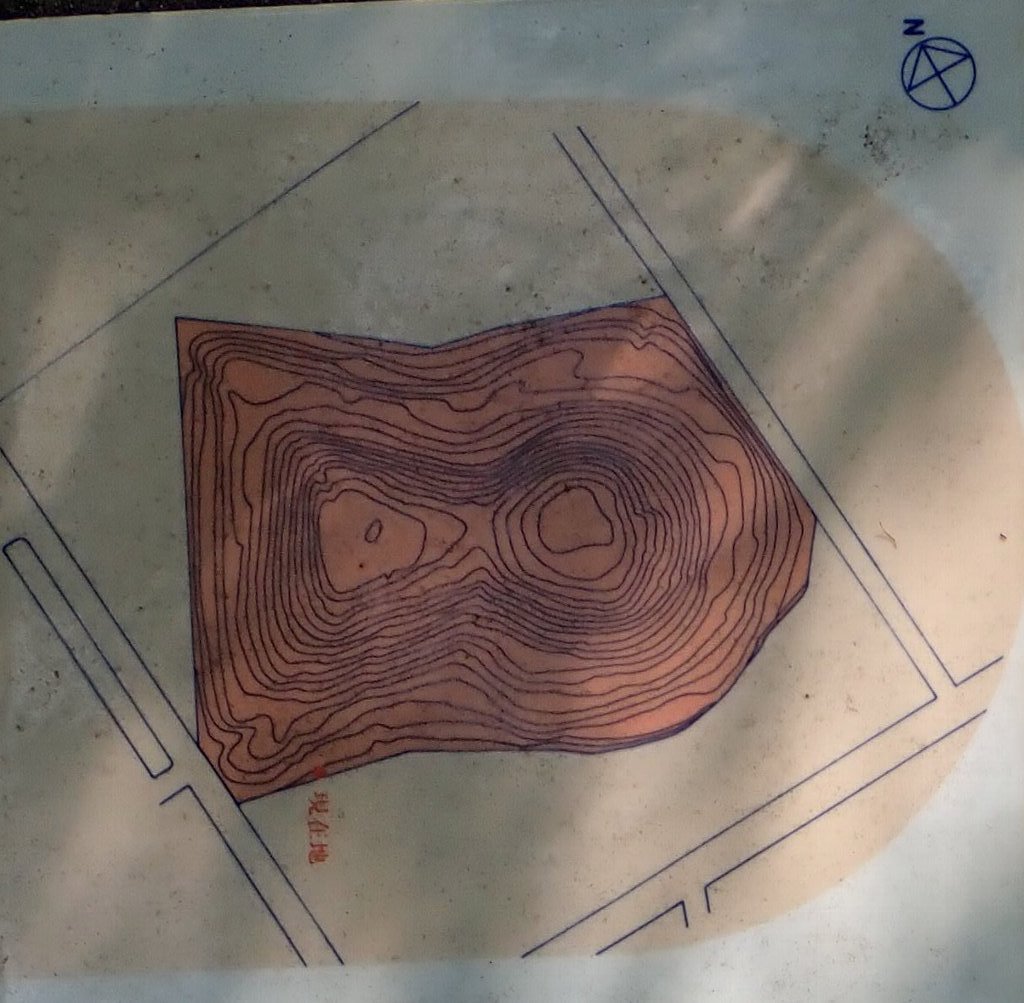

【 形状 】 前方後方墳

【 時期 】 4世紀後半

【墳丘規模】 墳丘径130m

墳丘高12m

広瀬川右岸の河岸線にほぼ並行して、前方部を東南に向けて位置しています。前方部約200m先には前橋天神山古墳が位置していて、両墳が継起的関係を持って毛野の地に出現した初期古墳であることが推定できます。墳丘盛土下に浅間山の噴火に伴う軽石層があることから4世紀半ばから後半の築造と推定されています。

前方後方墳としては東日本最大で、全国有数の規模になります。葺石は川原石で墳丘斜面全体に施設されていたことが推定されるが、特に墳丘裾部の根石は直径30cmを超えるような大型石材を石垣状に配列しています。週堀は浅い空堀で段築は確認されていません。主体部は不明ですが、後方部に皪床が存在するという伝えもあり竪穴系主体部が存在したことは確かです。

【 形状 】 前方後円墳

【 時期 】 4世紀前半

【墳丘規模】 墳丘径129m

墳丘高9m

前橋台地上に築かれた古墳で、墳丘は三段築成で周堀も確認されています。墳丘中段・下段の平坦面には葺石が施されていて、段斜面には直線上に石が葺かれていました。墳頂部には赤く塗装した底部穿孔壺が円筒埴輪のように配列してありました。ただし、発掘調査前から前方部は削られていて、後円部も削平間近だったときに、後円部の基礎の粘土槨から埋葬品が見つかり、現在はその部分だけが保存されています。

後円部中央の粘土槨からは、銅鏡や太刀・鉄刀・鉄剣・鉄鏃、銅鏃・碧玉製紡錘車など15種165点の副葬品が出土しています。中でも銅鏡は5種類あり、三角縁五神四獣鏡や三角縁四神四獣鏡といった古典古墳の特徴があり重要文化財に指定されています。

【 形状 】 前方後円墳

【 時期 】 6世紀後半

【墳丘規模】 墳丘長104m

高さ11m

前橋台地の東端にあり、前方部を西南に向けています。墳丘は二段築成で川原石の葺石がみられます。全長に比べて前方部の幅が大きく、くびれのない形をしています。埋葬施設は不明ですが、かつて石室の一部が崩落して開口したとの伝承があり、横穴式石室と推定されています。また、ここで出土したとされる人物埴輪もあるようです。隣に建つ文書館で周囲を巡る堀の一部が確認されたようです。

【 形状 】 帆立貝型円墳

【 時期 】 6世紀前半

【墳丘規模】 墳丘長60m 高さ6m

亀塚山古墳は全長60mの帆立貝形古墳で6世紀初頭の造成とされます。葺石・埴輪を備え、四有効も存在していました。内部構造は不明ですが、すでに盗掘されていると考えられています。まったく未調査の古墳で詳しい状況は不明とのこと、団地の造成地域になかったので運良く残った古墳でしょう。

東側から。

右側が円墳部分で左側に小さく低い張り出しがあり、帆立貝型としている。張り出し部分前方部円墳部分を後円部と考えて、前方後円墳と見立てている場合もある。

【 形状 】 前方後円墳

【 時期 】 6世紀後半

【墳丘規模】 墳丘長52.2m 高さ4m

朝倉・広瀬古墳群の南の山王町にある古墳です。山王二子山古墳と呼ばれていましたが、金冠が出てきたことにより名称を金冠塚古墳に統一しました。墳丘は二段築成で、墳丘には葺石・埴輪があったようです。後円部に榛名山二ツ岳起源の軽石(角閃石安山岩)を加工して積み上げられて造られた推定5.2m以上の横穴式石室がありました。石室内からは、金銅製冠・金銅製大帯・冑などの装身具・武器・武具・馬具など多数が出土しました。特に、金銅金冠は、朝鮮半島三国時代の新羅や伽倻で造られた「出の字」型の冠に似ていることから、朝鮮半島との強いつながりを示しています。

東側の公園から見ると、平べったい形に見える。南側に一段の前方部と、北側に二段築成の後円部があり、芝生できれいに作ってある。

【 形状 】 円墳

【 時期 】 4世紀前半

【墳丘規模】 墳丘長50m

4世紀前半の全長50mの円墳です。民有地らしく古墳の説明板すらありません。二段築成で葺石は見られます。そして、墳頂部には古い墓が、裾には多数の墓が、お寺の墓地として利用してきたようです。近くの飯玉神社も古墳の上に立っていますが、古墳の上の墓地はあまり見かけないです。小さな円墳を墓として再利用はいい考えかも。古墳に埋葬されたい方は利用してみては。

【 形状 】 帆立貝型古墳

【 時期 】 5世紀後半

【墳丘規模】 墳丘長25m 高さ4m

文珠山古墳の脇にひっそりとある直径25mの帆立貝形古墳です。帆立貝型は分かりにくいです。反対側にはお墓が並んでいました。同じ所有者かも。古墳もこんなふうに残っていてくれるといいかも。