【 形状 】 前方後円墳

【 時期 】 5世紀前半

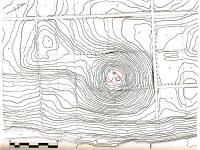

【墳丘規模】 墳丘長155m 高さ13.5m

墓域の全長175m

白石稲荷山古墳は左右対称の整った形で、段丘が三段構成です。墳丘をより大きく見せるためやどこからでも見えるように、わざと河岸段丘際に造られています。墳丘の斜面を石で覆い、たくさんの埴輪を並べていたため、その壮観さが感じられます。

後円部に墳頂に東西二基の竪穴式石室があり、ここからは刀や鏡、たくさんの石製模造品が見つかりました。このほか、埋葬施設の上からは甲冑や家を表現した形象埴輪が出土しています。

【 形状 】 円墳 方墳 → 円墳

【墳丘規模】 直径22m 直径22m

【 時期 】 5世紀前半

白石稲荷山古墳のすぐ北に造られた2基の円墳です。白石稲荷山古墳と同時期に造られたと考えられ、一緒に国の史跡になっています。以前は、二つ合わせて前方後円墳と考えられていたり、二つの方墳として白石稲荷山古墳の陪塚として命名されたりしていましたが、最新の調査で円墳と判明しました。

一二天塚古墳からは葺き石や埴輪列が巡っていたことが確認されています。また、一二天塚北古墳からは、竪穴式皪槨が確認され、勾玉、紡錘車などが棺外埋葬で出土しました。

羨道から玄室に入るところは少し細くなっていて、門の様な造りがあります。

玄室は大きく平らな自然石を積んで造ってあります。石棺はありません。

玄室内から入口方向を見てみました。

羨道から玄室に入るところは少し細くなっていて、門の様な造りがあります。

玄室は大きく平らな自然石を積んで造ってあります。石棺はありません。

玄室内から入口方向を見てみました。

【 形状 】 前方後円墳

【 時期 】 6世紀前半

【墳丘規模】 墳丘長150m 高さ16m

七輿山古墳は6世紀前半の築造に造られた前方後円墳で、6世紀代に造られた古墳としては東日本最大級のものです。地中レーダー探査により、後円部に全長20m近い横穴式石室が存在していることも判明し、東日本最大の横穴式石室を持つ古墳であることも明らかになりました。墳丘の外側には壕が二重に巡っています。現在でも壕や包みの一部がその姿をとどめています。

過去の発掘調査で出土した円筒埴輪は、直径が40cmを超え、高さも1mを超える非常に大型なもので、突帯が7条巡っていました。このような大型で複数の突帯を巡らせる円筒埴輪は、綿貫観音古墳など群馬県でも限られた一部の古墳にしか見られない貴重なものです。

七輿山隣の宗永寺山門近くにあった天神山古墳の墳頂に置かれていたものだそうですが、言い伝えでは宗永寺裏東塚古墳のもののようです。

宗永寺周辺には二基の前方後円墳(裏西塚と裏東塚)が現存します。奥の小屋の右側の林が宗永寺裏西塚古墳です。

【 形状 】 円墳

【 時期 】 6世紀末期

【墳丘規模】 墳丘直径27m

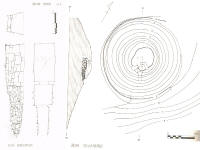

白石古墳群に現存する古墳のうち、最北端に位置する古墳です。二段築造と考えられてきましたが、詳しい調査の結果四段築造と判明しました。円墳も不正八角形もしくは多角方墳の可能性があるようです。

この古墳の横穴式石室の左右の壁には、大小の川原石を組み合わせた「模様積み」と呼ばれる積み方が見られます。この模様積み石室は富岡市とその周辺の一部地域にしか見られない特殊なもので、市内にも模様積み石室の古墳が数基残っていますが、中でも最も美しいものです。

【 形状 】 円墳

【 時期 】 6世紀後半

【墳丘規模】 墳丘直径31m 墳丘高6m

稲荷山支群の北橋にある四段築造の円墳です。平井地区一号古墳と隣り合っていますが、以前は小さな古墳が近くにはあったようです。今は見られませんが、南東に開口する横穴式石室は全長8.3mの大規模なものです。玄室が前後に二つ連なる複室構造の石室で、奥室のみ整形した凝灰岩を使用しています。またこの古墳では金銅装単龍環頭太刀の柄頭が出土しています。残念ながら盗掘孔があったらしく、出土品は多くありません。

【 形状 】 円墳

【 時期 】 6世紀後半

【墳丘規模】 墳丘直径24m 墳丘高4m

皇子塚古墳のすぐ北側にある二段に築かれた古墳で、幅広の基壇があります。発掘調査によって大きく壊された横穴式石室が見つかり、多数の副葬品が出土しました。ほとんどの古墳では南側に入口を向ける横穴式石室ですが、この古墳は北側に向く珍しい構造です。

出土遺物は、墳丘上から家・太刀・帽子などの形象埴輪と須恵器・土師器など、石室からは装飾太刀・直刀・挂甲・鉄鏃・馬具・耳環などです。特に金銀装単鳳環頭太刀と銀象嵌円筒太刀という二本の装飾太刀がほぼ完全な形で見つかり、埴輪や土器とともに重要文化財になっています。

名前が無く発掘番号でなのは古墳として認識されていなかったためで、そのため埋蔵物が残されているのかもです。

【 形状 】 円墳(または方墳)

【 時期 】 7世紀

【墳丘規模】 墳丘直径23~25m 墳丘高4m

稲荷山支群の南側に独立して所在する、個人宅にある古墳です。戦時中は村役場の重要書類庫として利用されていたそうです。埋葬施設は、南向きに開口した裁石積みの横穴式石室で、玄室の天井、奥壁、側壁、舷門、羨道の側壁など全てが巨石を四つに切って、表面をきれいに加工して積み上げられている。

石室開口部