| 二日目 今日が観光のメインです。天気は微妙ですが雨はどうにか避けられそうです。 |

|

|

|

|

移動途中で寄るお菓子御殿はおまけみたいなもの。まだお腹も減っていないのですが、朝からつまみ食いです。

|

今回のもう一つの目的は足立美術館です。もう少し山間にあるのだと思っていたのですが、周りは普通に田んぼなのにはビックリ。中は広くて2時間くらいじゃ足りませんでした。 |

見所は季節ごとの日本画の展示(撮影禁止)と、なんと言っても日本一の庭園です。新館脇を抜けて正面入口の左脇が、お客様をお迎えする「歓迎の庭」です。 |

|

|

| 今回は料金込みです。中に入るとまずは「苔庭」です。苔の緑と砂の白、そして秋には紅葉の赤が加わります。 |

美術館の主庭になっている「枯山水庭」です。険しい山から流れる滝水が大河となる雄大な庭園です。 |

|

|

|

| 窓枠で一枚の絵のように庭園を切り取る「生の額縁」です。手前の木、金景の芝生の稜線と大小の木と石、遠景の山とバランスよく配置されています。 |

中庭は人工的な建物に囲まれた小さな空間ですが、通路の竹のバランスも考えて造られているようです。 |

「池庭」は最初に造られた庭園で、開館時はこちら側が玄関になっていたそうです。茶室「清風」が庭園の中心にあります。 |

|

| 最後は一番の見所の「白砂青松の庭」です。横山大観の名作をイメージして造られています。あまり人がいないのでパノラマにも挑戦してみました。右端の山には借景として造られた5mの「亀鶴の滝」が見えます。曇り空ですが後ろの山を借景にしています。 |

|

|

|

| 床の間の壁をくり抜いてそのまま額縁にしています。「池庭」側から「枯山水庭」を山水画のように見るものです。 |

館内に何カ所かの茶室がありますが、離れのように建っているのが桂離宮の「松琴亭」をイメージして造られた「寿立庵」です。別料金です。 |

タイミングが良かったらしくガラガラで、「昼間なのに観光バスが一台しか居ないなんて」とガイドさんがビックリしていました。おかげでゆっくり見ることができました。 |

|

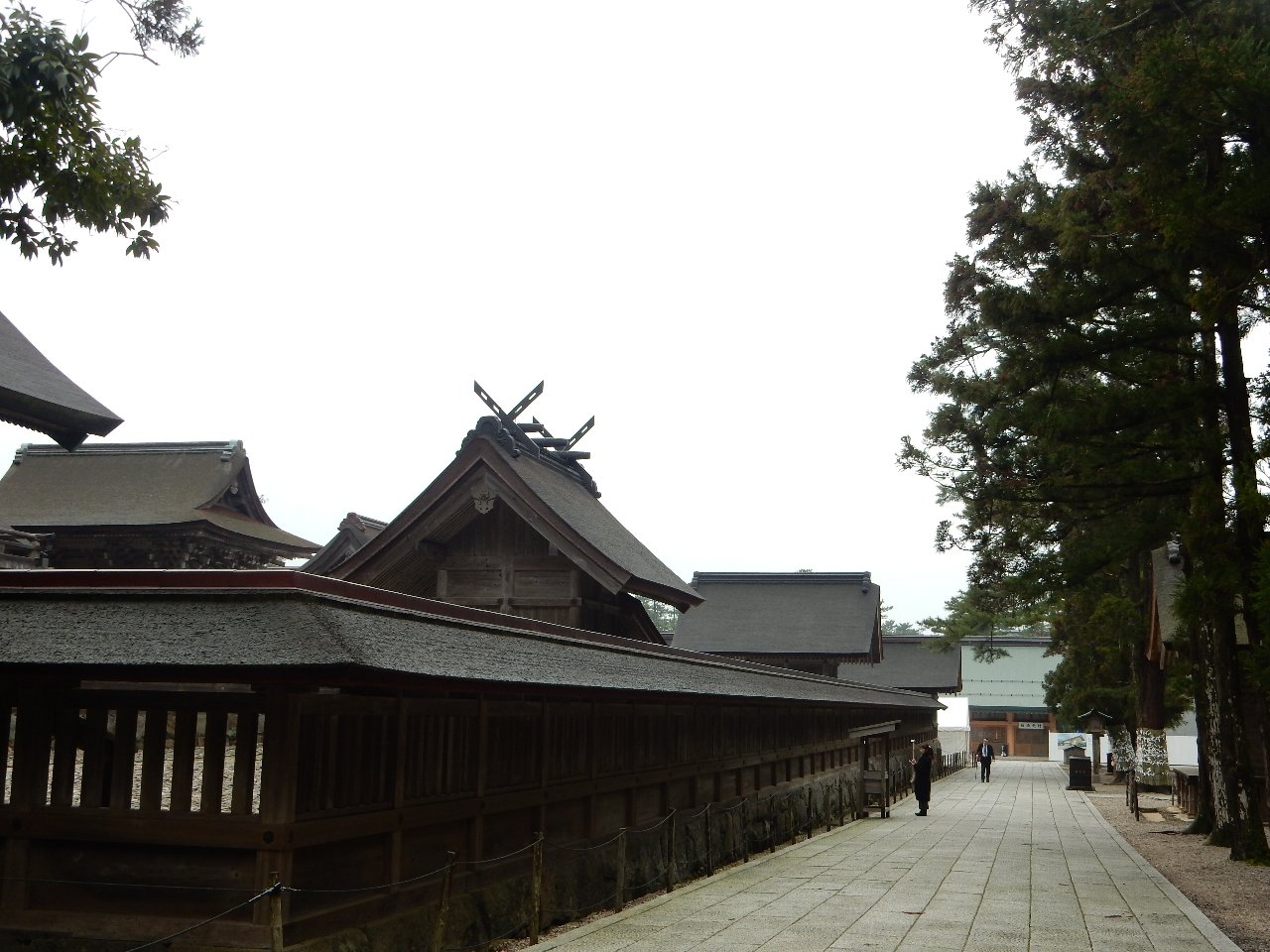

もう一ヶ所は、こっちも久しぶりの出雲大社です。鳥居の左側が拝殿、正面奥の屋根が御本殿(重文)、後ろの山が八雲山です。 縁結びの神・福の神として名高い『出雲大社』は、日本最古の歴史書といわれる「古事記」にその創建が記されているほどの古社で、明治時代初期まで杵築大社と呼ばれていました。主祭神は大国様として馴染みの深い『大国主大神』で、「古事記」に記される国譲り神話には、大国主大神が高天原の天照大神に国を譲り、その時に造営された天日隅宮が出雲大社の始まりといわれています。 |

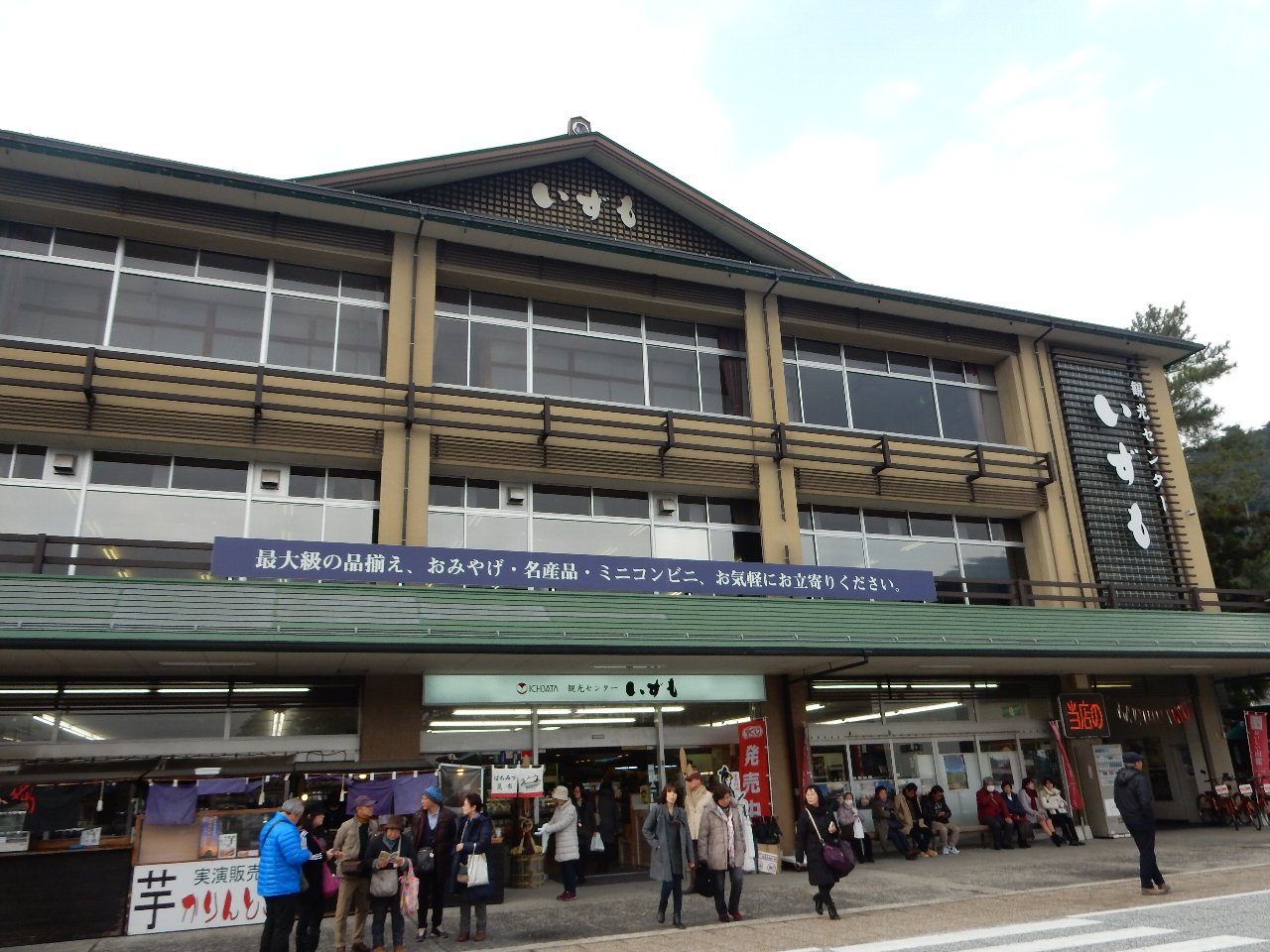

| 昼食場所の観光センター「いずも」です。 |

|

| 昼食は、オプションで頼んでおいた出雲蕎麦御膳です。重ねられた丸い漆器に茹でた蕎麦を盛って出す割子蕎麦で、一般的には三段重ねの丸い割子に薬味と出し汁の容器がつきます。 |

|

|

|

| 食後に時間があったので、おそらく行かなそうな方面を散策。まずは、国家にも歌われる ♫さざれ石のいわおとなりて苔のむすまで♫ の「さざれ石」です。 |

境内各所にウサギが飾られています。これは、出雲大社がお祀りしている大国主命の「因幡の白兎」伝説に由来するものです。 |

正式な「因幡の白兎」伝説の像はこっちです。サメをだまして壱岐から因幡に渡ってきた白ウサギはサメに皮を剥がされ、そこ出てあったのが大国主命です。 |

|

|

|

| 正式参拝のゴースで行きます。 勢溜に建つ木製の一之鳥居をくぐります。ここが出雲大社神域の入口です。 |

参道途中の右にある小さな祓社にお参りして、心身を祓い清めます。 |

坂を下ると祓橋と呼ばれる太鼓橋があります。橋を渡ると砂利が敷かれた松並木の道です。 |

|

|

|

| 石製の二之鳥居があり松林が続いています。真ん中は神様の道なので左右どちらかを歩きます。 |

右側には「ムスビの御神像」があります。 大国主命の前に幸魂・奇魂といった魂が現れ、その魂を頂く場面です。 |

左側に手水舎があるので、そこで柄杓を使って手と口を清めます。 |

|

|

|

| 今回は脇からの参拝です。手前の神楽殿にも立派なし注連縄(実は拝殿の2倍)があります。右に国旗掲揚の柱があります。 |

こちら側にも小さな祓社があるので、ここにお参りして心身を祓い清めます。 |

出雲大社を囲む荒垣です。石垣の上の柵は、石に合わせて削ってあります。 |

|

現在の拝殿は昭和34年に再建されたもので、大社造と切妻造の折衷した様式となっています。屋根は銅版ですが、木曾檜材の木造建築です。拝殿にかけられている大注連縄は長さ6.5m・重さ1tで一般に注連縄とは逆向きです。御本殿は60年に一度の御遷宮(屋根の葺替)が行われたばかりなので綺麗ですが、拝殿は建て替えません。一般の神社での作法は「二礼二拍手一礼」ですが出雲大社は「二礼四拍手一礼」です。 御利益を期待して(^_^;)お守りも買いました。効果があると良いんだけど・・・。 現在の拝殿は昭和34年に再建されたもので、大社造と切妻造の折衷した様式となっています。屋根は銅版ですが、木曾檜材の木造建築です。拝殿にかけられている大注連縄は長さ6.5m・重さ1tで一般に注連縄とは逆向きです。御本殿は60年に一度の御遷宮(屋根の葺替)が行われたばかりなので綺麗ですが、拝殿は建て替えません。一般の神社での作法は「二礼二拍手一礼」ですが出雲大社は「二礼四拍手一礼」です。 御利益を期待して(^_^;)お守りも買いました。効果があると良いんだけど・・・。 |

| どちらから来ても、ここで銅製(重文)の三之鳥居をくぐって境内に入ります。 |

|

| 廻廊(重文)に囲まれた中に御本殿(国宝)があります。参拝するのは八足門(重文)までで中には入れません。 |

|

|

|

| 八足門(重文)の前には、48mあったと言われる古代の本殿の四本あった御柱の位置が記されています。左右には観察楼(重文)があります。 |

廻廊の西外から見た御本殿です。大社造りと呼ばれる日本最古の神社建築様式です。建物は南向きですが、御本殿の中の御神座は西向きなので、拝礼所もあります。 |

廻廊の西後ろから見ると、多紀理比売命が祭られている築紫社(重文)があります。左に八足門の後ろにある楼門(重文)も見えます。 |

|

|

|

| 廻廊の裏には、八岐大蛇退治で有名な大国主命の父神である素戔鳴尊(すさのお)祭られた素鵞社(重文)があります。 |

廻廊の東側、手前には食物を守る神の宇迦之魂神が祀られた釜社(重文)があり、後には一九社(重文)が並びます。一九社は東側にも有り、神有月に全国から来る八百万の神々が宿泊される場所です。 |

廻廊(重文)の右から見ると、中央の御本殿(国宝)、大国主命の正妻である須勢理比売命が祭られた御向社(重文)、キサガイヒメノミコトとウムガイヒメノミコトが祭られた天前社(重文)が並びます。 |

|

|

|

| ここも時間に余裕があったので、神故館(宝物殿)も見てきました。 |

古代の御本殿は四本の柱で支えられた48mの巨大な建造物と考えられています。 |

「発掘された巨大な御本殿の御柱」が展示されているので本物を見ることができます。 |

|

|

|

| 裏にある彰古館(出雲大社の資料が展示されている) |

裏にある文庫(書物庫) |

帰りは「出雲縁結び空港」です。 |